जब तक भोज जीवित रहा, गजनी कुछ विशेष प्राप्त कर पाने में सफल नहीं हो सका किंतु भोज को अनेक सनातन धर्मियों ने ही मिलकर युद्ध भूमि में मार दिया।

महमूद गजनी के बारम्बार हमलों तथा उसकी हिंसक घुसपैठियों के बाद भी यह क्षेत्र कुछ ही समय में अपनी पूर्व स्थिति में आ गये। उसके सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पांच वर्षों के अंतराल के बाद ही गुजरात पहले से भी अधिक समृद्ध और शक्ति संपन्न हो गया। उन्होंने न केवल सोमनाथ मंदिर का अतिभव्य रूप में पुनर्निर्माण किया अपितु कलात्मकता के चमत्कार से युक्त विश्व प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर का भी निर्माण करवा दिया।

आज के संदर्भ में जिस भाव से राष्ट्रीयता को समझा जाता है वह एक क्षेत्र विशेष में लोगों का धर्म निरपेक्ष भाव है। यह उस सम्पूर्ण भूभाग के लोगों का अपनी भूमि के प्रति अपने स्वामित्व की दृढ़ मनोवृति है जिन्होंने विभिन्न विधियों के मध्य भी पारस्परिक एकजुटता के साथ सहजीवन की प्रतिबद्धता स्वीकार की है। स्वाभाविक रूप से भारतीय राजा इस राष्ट्रभाव को विकसित कर पाने में असफल रहे क्योंकि देश का विस्तार अत्यधिक था तथा इस प्रकार के धर्म निरपेक्ष भाव को विकसित कर पाने की परिस्थितियां भी कई बार अनुकूल नहीं थी। पाँच शताब्दियों बाद राष्ट्रीयता के भाव का उदय यूरोप में हुआ तथा इसके भी दो सौ वर्षों बाद यह एशिया के लोगों में मान्यता प्राप्त कर सका।

यद्यपि सनातन धर्म प्रति आस्था भाव दृढ़ था फिर भी हमारे लोगों ने राजनैतिक स्तर पर एकता के महत्व को समझने में चूक कर दी। चूंकि हमारा देश अनेक छोटे छोटे राज्यों तथा क्षेत्रों में बटा था और कोई भी शासक इस डर से कि कहीं उसकी अनुपस्थिति में द्वेषवश उसके ही लोग उसे सत्ता से च्युत न कर दे, वह अपना राज्य छोड़कर अन्यत्र जा पाने में असमर्थ था। यदि कोई राजा सेना के साथ दूर देश में विदेशी शत्रु से युद्ध करने जाता तो इस बात की पूरी पूरी संभावना रहती थी कि उसके पड़ोसी राज उसके राज्य को हड़प सकते थे। ऐसी स्थिति में अपने पड़ोसी राजाओं के साथ निपटने तथा शांति से स्वयं शासन करने के उद्देश्य से वह अपने दूरस्थ शत्रु के साथ समझौता कर लेता था।

बडे साम्राज्य के अभाव में ऐसा होना स्वाभाविक था। श्री कृष्ण, चाणक्य तथा विद्यारण्य जैसे प्रतिभावान लोगों ने इस तथ्य को समझा था। यही कारण है कि उन्होंने कभी भी गणतांत्रिक व्यवस्थाओं का समर्थन नही किया जो कभी भी सिकन्दर के जैसे बड़े हमलावरों का सामना कर पाने में समर्थ नहीं थे। इसके अतिरिक्त विदेशी शत्रुओं के विरुद्ध एक जुटता से लड़ने में हर राजा का वैयक्तिक अहंकार तथा हठधर्मिता भी एक बड़ी बाधा रही। उपयुर्क्त कथन की पुष्टि हेतु महमूद गजनी के दरबारी विद्वान अलबेरुनी के ‘तारीख उल हिंद’ में महमूद को पंजाब के राजा आनंदपाल का पत्र – इसका अच्छा उदाहरण है –

मैने सुना है कि तुम्हारे अपने क्षेत्र में तुर्क लोगों ने आक्रमण कर दिया है, वे खुरासान तक फैल गये है। यदि तुम चाहो तो मै अपने 5000 अश्वारोहीयों 10,000 पैदल सैनिकों तथा 100 हाथियों के साथ तुम्हारा साथ दे सकता हूं। किंतु यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मै अपने पुत्र को इससे दुगने सैन्य बल के साथ भेज सकता हूं। इस प्रस्ताव द्वारा मै तुमसे किसी अनुग्रहात्मक प्रशंसा की इच्छा नहीं रखता हूं। यद्यपि मैंने तुम्हें परास्त किया है, मै मात्र इतना चाहता हुं कि किसी अन्य के स्थान पर केवल मुझे ही प्रभुत्त्वाधिकार प्राप्त हो

-‘द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एस टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियन्स’, खण्ड 2, ईलियट एच.एम. तथा डाउसन जॉन, ट्रूबनर एण्ड कं, 1869, पेज 12-13

इस प्रकार के पागलपन को क्या कहा जावे ? इससे हमें यह तो ज्ञात होता है कि आनंदपाल ने पहले महमूद को परास्त किया था किंतु यह भी अत्यंत दुखदायी स्मरण है कि भारतीय राजा इस्लाम धर्मी लोगों के कपट और हिंसा की गहराइयों तथा व्यापकता को समझ ही नहीं पाए।

सामाजिक ठहराव, वैयक्तिक हठधर्मिता और क्षेत्रीय अहंकार ने संकुचित मानसिकता की राह बना दी जिससे राजनैतिक विखंडन और भी आसान हो गया।

इतिहासकारों ने इस सामाजिक कमजोरी पर विस्तार से लिखा है। जब मुस्लिम आक्रमण हुए तो उनका आचरण अत्यधिक भयानक तथा हिंसा युक्त था। भारतीय लोग इस्लाम के इस हिंसक स्वभाव को समझ ही नहीं पाए, उन्होंने कभी इस्लाम के विचारों और प्रथाओं को जाना ही नहीं और न उससे उत्पन्न समस्याओं तथा उसके दुष्परिणामों को समझा। उन्होंने मुस्लिमों को अपने सामाजिक परिदृश्य से दूर रखा। इस सामाजिक बहिष्कार का दुष्परिणाम यह रहा कि हम लोग उनके धर्म में निहित क्षति पहुंचाने वाले संकटों से अनजान बने रहे जबकि उस समय एक दृढ़ राजनैतिक निर्णय की परम आवश्यकता थी।

सन् 1000 तक महमूद ने सिंध के मार्ग से सोमनाथ पर आक्रमण किया। उसके तीन सौ वर्षों तक इस्लाम भारत में स्थापित होने के लिए प्रयासरत रहा। सन् 1175 में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। उस समय भारत में तीन ऐसे सम्राट थे जो अकेले ही गौरी का सामना कर सकने में समर्थ थे – पहले अजमेर का राजा था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था वह पृथ्वीराज चौहान था, दूसरा कन्नौज का जयचंद था तथा तीसरा गुजरात में चालुक्यवंशी मूलराज द्वितीय था। इनमें से प्रत्येक मोहम्मद गौरी को निष्कासित कर पाने में समर्थ था किंतु उन्होंने कभी भी उसके विरुद्ध आक्रमण करने हेतु अपने सैन्य बलों को संगठित ही नही किया।

सन् 1178 में मूलराज ने उसे निष्फल किया तथा पृथ्वीराज ने सन् 1191 में । सन् 1192 में द्वितीय युद्ध में वीर पृथ्वीराज चौहान स्वयं हार गया। इस हार का कारण गौरी का शौर्य नही था किंतु उसकी छलयुक्त नीति तथा पृथ्वीराज की अनुचित उदारता थी। यहां पुनः हमें ए.के. वार्डर के ‘इंडियन काव्य लिटरेचर,’ खण्ड 3, मोतीलाल बनारसीदास, नई दिल्ली, 1977, पृष्ठ 277 में लिखे शब्दों को स्मरण करने की आवश्यकता है – “जब तक भारत में चाणक्य जैसे [और उसकी नीति शठे शाठ्यं समाचरेत्] लोग रहे, उसकी संस्कृति फलती फूलती रही, म्लेच्छों के प्रहारो से बचती रही। वहीं दूसरी ओर जब भी उसने सीधे सरल साहसी नेतृत्व और उदारता पर विश्वास किया और उसे आदर्श माना तब तब उसकी सभ्यता विदेशी आक्रांताओं द्वारा शनै शनै नष्ट होती गई”

जयचंद तथा पृथ्वीराज एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी थे। जयचंद की बहन कर्मादेवी मेवाड़ के राजा समर सिंह की पत्नी थी। गौरी के साथ प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज को समर सिंह का समर्थन था। किंतु दूसरे युद्ध के पूर्व मोहम्मद गौरी ने अपने कपट से पृथ्वीराज को धोखे में रखा। उसने पृथ्वीराज को पत्र में लिखा “अपनी सेना हटाने से पूर्व मुझे अपने भाई से सलाह करनी है” इसपर विश्वास करते हुए पृथ्वीराज ने अपनी सुरक्षा में ढील कर दी। यह उसकी भयंकर भूल थी।

To be continued...

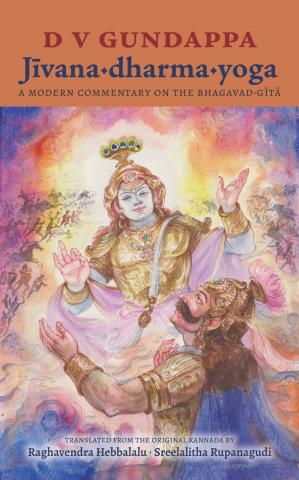

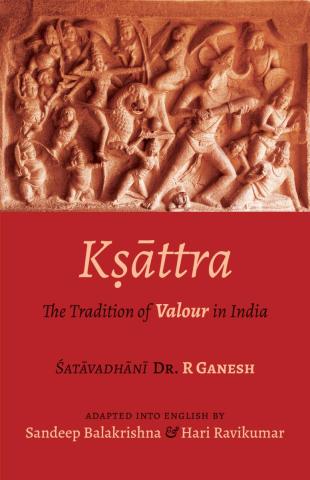

The present series is a Hindi translation of Śatāvadhānī Dr. R. Ganesh's 2023 book Kṣāttra: The Tradition of Valour in India (originally published in Kannada as Bharatiya Kshatra Parampare in 2016). Edited by Raghavendra G S.