अंग्रेजी अनुवाद की भूमिका

अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण भारत सदैव से व्यापक स्तर पर बाहुल्यता की भूमि रहा है। विश्व भर के अनेक लोग भारत को श्रद्दा तथा आदर भाव से देखते रहे हैं, वहीं कुछ और भी थे जो इसे हड़प कर इसका स्वामित्व पाने की इच्छा रखते थे। पिछले दो हजार वर्षों से भारत पर विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण होते रहे, फिर भी विश्व की यह एकमात्र अखण्ड़ित सभ्यता है जिसका सांस्कृतिक इतिहास सात सहस्त्राब्दियों से भी अधिक पुराना है और जो आज भई हिन्दु बहुसंख्यक देश है। जिन्हे यह जानने की जिज्ञासा है कि यह कैसे सम्भव हुवा, उनके लिए ‘ब्राह्म’ एवं ‘क्षात्र’ के मूल सिद्दांतों की गहरो छानबीन करना उचित होगा। तुलनात्मक रुप से हम ब्राह्म को मस्तिष्क तथा क्षात्र को शरीर कह सकते हैं। विवेक पूर्ण मनोवृत्ति से परिचालित शौर्यवृत्ति अन्ततः ‘धर्म’ के महान उद्देश्यों तथा संस्कृति को जीवंत बनाये रखती है। जैसे जैसे हम इस पुस्तक को पढ़ते जावेंगे तो हम अनुभव करेंगे कि धर्म की रक्षा, सुरक्षा, संरक्षण तथा उसकी ध्वजा को थामे रखना, क्षात्र का मुख्य कर्तव्य ही नही अपितु उसके अस्तित्व का मूलाधार है।

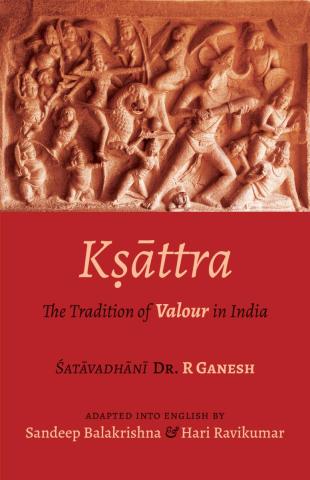

शतावधानी डा.आर. गणेश का कन्नड़ भाषा में लोकप्रिय इतिहास आधारित कार्य ‘भारतीय क्षात्र परम्परे’ हमे परम्परागत भारतीय क्षात्र की गहन जानकारी देने वाली एक दुर्लभ, उल्लेखनीय उपलब्धि है। यह पुस्तक भारत की सभ्यता, संस्कृति और सामाजिक-राजनैतिक इतिहास की वास्तविक प्रस्तुति को एक नई दिशा प्रदान करती है।

यह उचित ही है कि क्षात्र हमारी सभ्यता के शरीर का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि शरीर ही वस्तुतः हमारा वह आधारभूत साधन है जिसके द्वारा धार्मिक कृत्यों में सफलता प्राप्त होती है – यह वह मनोभाव है जो कालिदास के कालजयी शब्दों ‘शरीरमाद्यं खलु धर्म-साधनम्’ में अभिव्यक्त है।

किंतु मस्तिष्क के बिना शरीर की क्षमता अति सीमित है अत़ः क्षात्र को ब्राह्म का सतत मार्गदर्शन आवश्यक है क्योंकि विवेक विहीन शौर्य का अन्त विनाश एवं हिंसा मै होता है। अतः इस पुस्तक का प्रथम अध्याय इन दोनों मूलभूत सिद्दांतों के सामंजस्य का अनुसंधान है। विषय की दार्शनिक पृष्ठभूमि के निर्माण के पश्चात ही लेखक भारतीय शौर्य परम्परा की ओर अग्रसर होता है। वैदिक काल से प्रारम्भ करते हुए जंहा अनेक प्राचीन ग्रंथों में क्षात्र के सिद्दांत को परिभाषित किया गया है, कहानी साम्राज्यकाल तक बढ़ती है जिसमें बुद्द के पश्चातवर्ती काल से शुंगो तक का वर्णन है। प्राचीन काल जयी युग गुप्तवंश की गौरव गाथा का गान करता है, साम्राज्यकाल हर्षवर्धन एवं पुलकेशी द्वितीय की कथा बतलाता है, साहसिक प्रतिरोध काल उन राजवंशों की अमर गाथाओं का वर्णन है जिन्होने मुस्लिम आक्रमणों का सामना किया। मध्ययुग अर्थात संपूर्ण भारत के राजाओं का शौर्यकाल – उनके क्षात्र संबंधी अनेकानेक घटनाओं का वर्णन। संघर्षकाल का अध्याय पढ़ना संभवतः अत्यंत पीड़ादायक होगा जिसमें मुस्लिमों के ह्रदय विदारक अति नृशंसतापूर्व अत्याचारों का वर्णन है। 1857 तक कहानी का अंत आ जाता है, उपसंहार में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्षात्र संबंधी कुछ पहलुओं का संक्षिप्त वर्णन है। कुछ तथ्य जिनका समावेश मुख्य पुस्तक में नहीं दिया जा सका, उन्हे परिशिष्ट में स्थान दिया गया है।

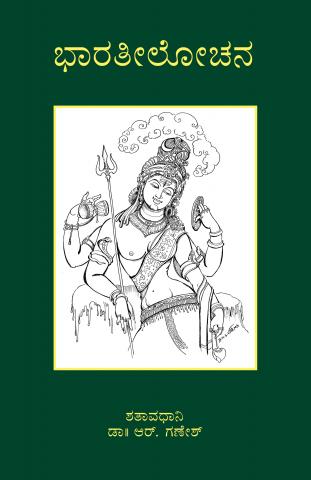

ब्राह्म एवं क्षात्र के सामंजस्य को हिन्दू देवी-देवताओं के चित्रांकन द्वारा सहज में ही समझा जा सकता है। देवतागण एक या उससे अधिक शस्त्र धारण किये है, गमनागमन हेतु उनके पास वाहन है, कलात्मक सौदर्य का कोई उपादान है जैसे कोई वाद्य यंत्र अथवा फूल, संदेश प्रषित करने हस्त विन्यास है (नृत्य संबंधी) – अभय हस्त (सुरक्षा संकेत), वरदहस्त (वरदान प्रदाता), सूची हस्त (ज्ञान प्रदाता), हंसास्यहस्त (मोक्षप्रदाता)। जब हम मनन करते हैं कि किस प्रकार प्राचीन काल के मनीषियों और कलाकारों नें इन संकेतों द्वारा भावाभिव्यक्ति की है तब हम ब्राह्म एवं क्षात्र के सामंजस्य को भी पा लेते है। यह चित्रांकन सभी सदगुणों अच्छाइयों तथा अध्यात्म को धारण करने, उन्हे संरक्षित तथा सुरक्षित रखने की व्यावहारिक विधा है। जो वेद, वेदांत-दर्शन प्रदान करते हैं वे ही इसे संरक्षित करने हेतु शस्त्र भी प्रदान करते है। क्षात्र-अच्छाई की सुरक्षा तथा बुराई का नाश करता है, भले लोगों को भय मुक्त तथा दुष्टों को भयभीत करता है। साथ ही साथ यह नासमझ लोगों को भटकने से बचाता है।

कोई भी स्त्री या पुरुष चाहे वह किसी भी उम्र का हो, किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि का हो, शिक्षित या अनपढ़ हो – यदि वह क्षात्र भाव की प्रतिभा से युक्त है तो वह ‘क्षत्रिय’ कहलाता है। क्षत्रिय वर्ण के परिवार में जन्म लेने मात्र से ही कोई क्षत्रिय नहीं बन जाता है। भगवान कृष्ण ने गीता में क्षत्रिय को पूर्णरुप से परिभाषित किया है:-

शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्।

दानमीश्वरभावश्च क्षांत्र कर्म स्वभावजम् ।।गीता 18:43

“शौर्य, ऊर्जा, दृढ़ता, दक्षता, रणभूमि में कभी भी साहस न खोना, उदार तथा देवीय स्वभाव यह एक क्षत्रिय के आधारभूत लक्षण है”

धर्म रक्षार्थ एक आदर्श क्षत्रिय अपने जीवन की आहुति देने हेतु सदैव तत्पर रहता है। अपनी अंतिम सांस तक वह लड़ता है। यदि अगले दिन के लिए वह जीवित रहता है तो विजयसूर्य के प्रकाश में धरा के सुखों का आनंद लेता है और यदि वह रणभूमि में मारा गया तो ‘वीर-स्वर्ग’ को प्राप्त करता है। यही आश्वासन श्रीकृष्ण ने अर्जुन को दिया था जब अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्दभूमि में दुविधाग्रस्त हो गया था :-

हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम ।

तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युदधाय कृत निश्चय ।।गीता 2:37

“या तो तू युद्द में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम जीतकर पृथ्वी का राज्य पायेगा। इस कारण हे अर्जुन! तू युद्द का निश्चय कर खड़ा हो जा”

‘वीरस्वर्ग’ की अवधारणा लगभग भुलादी गई है अथवा शायद जानबूझकर इसे सभ्यता के स्मृतिपटल से मिटाया गया है। उपननिवेशवादी आख्यानों ने इसे ‘स्वर्गलोक’ के रुप में रुपांतरित किया है किंतु शुद्द रुप से यह योद्दाओं हेतु युद्दभूमि में वीरगति प्राप्त करने के उपरांत विशेष रुप से आरक्षित स्थान है। ऐसे बलिदानी योद्दाओं का यशोगान लम्बे समय तक होता रहा है।

यंहा यह प्रश्न किया जा सकता है कि क्षात्र किस तरह उस धार्मिक उन्माद से भिन्न है जौ लाखों सेमिटिक (या अब्राहामिक) मतावलम्बियों को अन्य धर्माबलम्बियों के विरुद्ध साम्प्रदायिक युद्द (जिहाद) करने को प्रेरित करता रहा है और आज भी कर रहा है। यदि सनातन धर्म में धर्म की रक्षार्थ वीरगति प्राप्त करने वाले क्षत्रिय के लिए ‘वीरस्वर्ग’ है तो इसके समकक्ष जुड़ाइस्म (यहूदीवाद) में ‘कदोष’ के लिए ‘गनइड़न’ है, ईसाइयत में बलिदानी हेतु स्वर्ग है तथा इस्लाम में शहीद के लिए जन्नत है। इन सेमेटिक धर्मों में ‘बलिदान’ का अर्थ ‘अन्य धर्म को स्वीकार करने की अपेक्षा स्वधर्म में स्वेच्छा से यातना सहन करने’ (जब स्वंय अपसंख्यक स्थिति में हो) से लगा कर ‘अन्य धर्मानुयायियों के विरुद्ध युद्ध करते हुए मारे जाने तक’ (जब संप्रदाय उन्नत स्थिति में हो) विस्तारित है।

अन्तर बलिदान की प्रक्रिया में नही है अपितु बलिदान के उद्देश्य में है (हिन्दुत्व तथा अब्राहामिक पंथों के मध्य आधारभूत अन्तर का विवरण, अविनाश चन्द्र बसु की पुस्तक ‘The call of Vedas’ (मुंबई, भारतीय विध्यापीठ 1960) के प्रारम्भिक अध्याय में सुस्पष्ट विवेचना के साथ दिया गया है)। यूं कि विभिन्न लोगों के धार्मिक विश्वास भिन्न भिन्न होते है अतः स्वंय के धार्मिक विश्वास हेतु किया गया बलिदान सीमित तथा अदूर दर्शिता पूर्ण कृत्य है। यदि बलिदान ‘धर्म’ अर्थात समूचे मानवतावादो सिद्दांतों के संरक्षणार्थ किया गया है तो वह वैश्विक कल्याण कारक कृत्य है।

To be continued...

The present series is a Hindi translation of Śatāvadhānī Dr. R. Ganesh's 2023 book Kṣāttra: The Tradition of Valour in India (originally published in Kannada as Bharatiya Kshatra Parampare in 2016). Edited by Raghavendra G S.

Editors' note: We are grateful to Dr. D S Vaghela for taking up the Hindi translation of Kṣāttra: The Tradition of Valour in India by Śatāvadhānī Dr. R Ganesh. We also wish to thank Ms. Sowparnika for her help with the typing and to Hari Ravikumar for his help with the logistics.